南山高等学校男子部から早慶に進学する学生はどれくらいいるのか?

南山高等学校男子部は、南山小からもしくは中学校からの入学のみで高校受験から入る生徒がいない完全中高一貫校です。 指定校推薦は難関大学を多く持っており、長年に渡り多くの生徒を難関大学へと送り出してきた名門進学校としても知られています。中でも 早慶(早稲田大学、慶応義塾大学)への合格実績は多く、全国でもトップクラスとなっています。

南山高等学校男子部から早慶への進学実績

直近の南山高等学校男子部から早慶への進学実績は以下の通りです。2024年の南山高等学校男子部の進学実績(出典: 南山高等学校男子部「2024年度 主要大学合格状況」 より)

- 早稲田大学 8名

- 慶應義塾大学 13名

2023年の南山高等学校男子部の進学実績(出典: 南山高等学校男子部「2023年度 主要大学合格状況」 より)

- 早稲田大学 9名

- 慶應義塾大学 15名

2022年の南山高等学校男子部の進学実績(出典: 南山高等学校男子部「2022年度 主要大学合格状況」 より)

- 早稲田大学 16名

- 慶應義塾大学 9名

総合型選抜(AO)・推薦入試と一般入試の違い

基本的には学力のみでの選抜となる一般入試に比べて、総合型選抜(AO)・推薦入試は学力以外の要素も評価対象となる点が大きな特徴です。具体的には、各種書類や試験によって社会への問題意識や探求心、コミュニケーションスキル、協働性、問題解決能力などを多面的かつ総合的に評価し、合否が判定されます。

| 入試区分 | 一般入試 | 総合型選抜(AO) | 推薦入試 |

|---|---|---|---|

| 出願資格 (評定平均) |

問われない | 問われない ケースが多い |

問われる ケースが多い |

| 受験者 | 現役生および 浪人生 |

主に現役生 | 主に現役生 |

| 出願受付 | 1月下旬〜 2月下旬 |

8月1日以降 | 11月1日以降 |

| 選考期間 | 1〜2日間 | 長期型が多い | 1〜2日間 |

| 入試情報 過去問 |

公表されており、容易に入試可能 | 非公表の場合が多く、入手困難 | 非公表の場合が多く、入手困難 |

| 専併区分 | 併願可能 | 原則専願 | 指定校は専願 (一部入試のみ併願可能) |

| 合否判定 | 学力が中心 | 学力以外の要素が大きく評価される | 学力以外の要素が大きく評価される |

| 調査書 | 選考程度 | 評価要素として大きい | 評価要素として大きい |

| 志望理由書 | 原則不要 | 必要 | 必要 |

| 資格評 | 参考程度 | 評価要素として大きい | 評価要素として大きい |

estが総合型選抜(AO)をオススメする理由

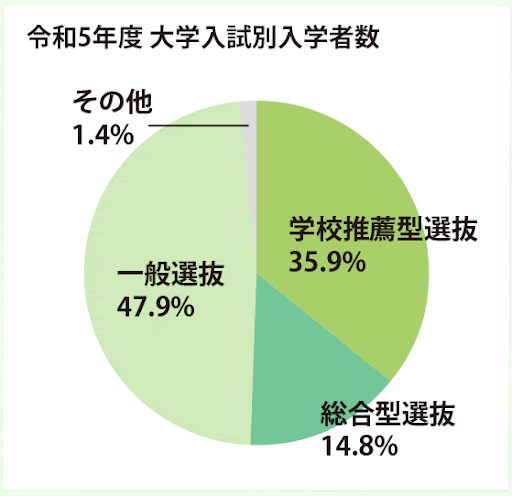

半数以上が推薦入試を利用

2000年度には7割以上が一般選抜でしたが、令和5年度には47.9%まで減少(私立大学では、一般選抜は39.7%)しました。今後は、ますます推薦入試が増加し、一般入試は少数派になっていきます。

一般入試では手の届かない大学に受かる

一般入試で合格するには難易度が高い大学でも総合型選抜(AO)であれば、比較的一つ上のランクの大学に合格することが可能です。なぜなら、偏差値は関係なく、各学校が定めるアドミッションポリシーを満たしていることが合格の条件だからです。アドミッションポリシーとは、大学が求める人物像であり、学力での評価ではありません。例えば、慶応義塾大学では以下のようなアドミッションポリシーが公表されています。 例)慶應義塾大学 SFC 「問題発見・解決」を重視する学生を求めます。問題を発見・分析し、解決の処方箋を作り実行するプロセスを主体的に体験し、社会で現実問題の解決に活躍することを期待します。入学試験の重要な判定基準は、基礎学力に裏付けられた、自主的な思考力、発想力、構想力、実行力の有無です。「SFCでこんなことに取り組み学びたい」という問題意識に基づいて、自らの手で未来を拓く力を磨く意欲ある学生を求めます。 出典:慶応義塾大学HP評定平均を要求されない大学も多い

最近では、名古屋・つくば・慶応SFC・早稲田国際教養などの比較的レベルの高い大学でも高校の評定平均を要求しない大学が増えてきています。半数以上は年内に進学先が決まる

一般入試では、合格発表までずっと不安定な心理状態が続きます。しかし総合型選抜(AO)で合格が決まれば、ほとんどの場合、年内に進路が決定するため精神的ゆとりを持って残りの高校生活を送ることができます。また、大学入学に向けた具体的な準備も余裕を持ってスタートすることが可能です。一般選抜との併用でチャンスがひろがる

これまでの一般選抜のみでの受験では、志望校合格へのチャンスが1度しかありませんでしたが、推薦入試との併願をすることで合格のチャンスを増やすことが可能です。

推薦入試を目指す人が陥りやすい罠

情報収集を怠る

総合型選抜や学校推薦型選抜などの推薦入試に関する情報については、生徒一人一人個別の準備が必要になってくるため、学校の先生たちは積極的に教えてくれません。そのため、自分で情報を探し、行動していくことが推薦入試での合格の第一歩となります。

ギリギリになってから動き出す

推薦入試は志願理由書の準備に時間をかけるほど良いものができます。また、私たちの経験から、時間をかけて作成した志願理由書ほど合格率が上がる傾向にあることが分かっています。推薦だからといって、何も準備せずに入試ギリギリになってから動き出す人も多いですが、推薦入試を考えるのであれば、高校1、2年のうちから準備を始めることをお勧めします。

自分にはアピール材料がないと思い込んでしまう

推薦入試というと、部活を頑張っている人や何か特出した才能がある人が受けるイメージがあるかと思いますが、推薦入試は一芸入試ではありません。アドミッションポリシーを満たしている人であれば、合格することが可能です。「自分にはアピールするものが何もない。」と考えてしまう人も少なくありませんが、大学主催の課外活動などに参加することもアピール材料になるため、こういった情報を自分で収集し、アピール材料を作っていくことが大切です。

例)

ジョン・ニッセル杯 上智大学 公開講座「坊っちゃん講座」 東京理科大学 女子中高生向け『不思議でおもしろい脳のメカニズム』 東京大学 高校生と大学生のための金曜特別講座 東京大学

ジョン・ニッセル杯 上智大学 公開講座「坊っちゃん講座」 東京理科大学 女子中高生向け『不思議でおもしろい脳のメカニズム』 東京大学 高校生と大学生のための金曜特別講座 東京大学

南山高等学校男子部から早慶進学のために必要なこと

予備校に通って昔ながらの一般入試を目指すのも一つの手ではありますが、入試のスタイルはさまざまです。

次に考えられるのは学校のテストで好成績をあげて評定をUPさせることや模試の偏差UPですが、学校の評定や偏差値を上げること以外にも一人ひとりに合った対策があります。エストでは最適な学習プラン・対策をご提案します。

次に考えられるのは学校のテストで好成績をあげて評定をUPさせることや模試の偏差UPですが、学校の評定や偏差値を上げること以外にも一人ひとりに合った対策があります。エストでは最適な学習プラン・対策をご提案します。

指定校推薦の場合

①志望校の推薦枠を確認する

各大学ごと指定校推薦の枠が異なるため、志望する大学の枠を確認することが重要です。

先輩の例も参考にはなりますが、自分が受験する年度にも当てはまるとは限りません。志望する大学・学部の推薦枠がなくなることもあります。出願資格が変更になることもあります。

毎年6月頃に受験可能な大学・学部が発表されますのでしっかり確認してください。

先輩の例も参考にはなりますが、自分が受験する年度にも当てはまるとは限りません。志望する大学・学部の推薦枠がなくなることもあります。出願資格が変更になることもあります。

毎年6月頃に受験可能な大学・学部が発表されますのでしっかり確認してください。

②校内選考に出願する

指定校推薦で早慶へ行くためには当然のことですが、校内選考を通過する必要があります。

大学が要求する評定平均基準は3.8~4.2程度が多いですが、校内選考は評定平均の高い生徒から順に選ばれるため、大学が要求する基準値を満たしていても出願できないこともあります。評定平均を少しでも上げて校内のライバルに勝つことが必要です。

競争率の高い学部の場合、評定平均が同じライバルがいるかもしれません。日々の勉強や部活・課外活動にも積極的に取り組み、総合的な評価を高めることが重要です。出席日数にも注意しましょう。

大学が要求する評定平均基準は3.8~4.2程度が多いですが、校内選考は評定平均の高い生徒から順に選ばれるため、大学が要求する基準値を満たしていても出願できないこともあります。評定平均を少しでも上げて校内のライバルに勝つことが必要です。

競争率の高い学部の場合、評定平均が同じライバルがいるかもしれません。日々の勉強や部活・課外活動にも積極的に取り組み、総合的な評価を高めることが重要です。出席日数にも注意しましょう。

③志望動機書の作成や面接対策

入試では小論文や面接が課されることが多いので、これらの準備をしっかりと行うことが大切です。

④注意すべきこと

校内選考に通過すれば、合格がほぼ約束されているので、校内選考通過が指定校推薦最大のポイントです。

そのため、人気の大学や学部は生徒間での情報心理戦が行われる場合もあります。「〇〇さんは評点平均が4.5で△△大学受けるらしいよ」などの情報が飛び交うこともあります。その情報の真偽の確認は困難なことが多いですし、先生はどのくらいの評定平均の生徒が申込んでいるのか絶対に教えてくれません。

指定校推薦は9月には進路がほぼ決定しますが不確定要素も多いので、進路決定までは他の入試対策の勉強も並行して行いましょう。

そのため、人気の大学や学部は生徒間での情報心理戦が行われる場合もあります。「〇〇さんは評点平均が4.5で△△大学受けるらしいよ」などの情報が飛び交うこともあります。その情報の真偽の確認は困難なことが多いですし、先生はどのくらいの評定平均の生徒が申込んでいるのか絶対に教えてくれません。

指定校推薦は9月には進路がほぼ決定しますが不確定要素も多いので、進路決定までは他の入試対策の勉強も並行して行いましょう。

総合型選抜の場合

①自己分析は将来やりたいことを明確にする

総合型選抜は、単に大学に自分の強みをアピールしても合格にはつながりません。大切なことは、大学に「この人は将来やりたいことが明確で、自分の大学に合っている」と思ってもらうことが非常に重要です。

②アドミッションポリシーを読み解く

将来の方向性が決まったら、次は志望校を決めます。

大学のランキングや偏差値だけで決めるのではなく「この大学はどういう学生を求めているか」ということを意識しましょう。合否の基準は「この人は大学の研究を発展させてくれるのか」「うちの大学に合っているのか」の2点と言っていいでしょう。

そのために必要なのは「大学のアドミッションポリシーをしっかり読み解くこと」です。うわべだけでなくしっかり読み解くためにはある程度の技術も必要です。

大学のランキングや偏差値だけで決めるのではなく「この大学はどういう学生を求めているか」ということを意識しましょう。合否の基準は「この人は大学の研究を発展させてくれるのか」「うちの大学に合っているのか」の2点と言っていいでしょう。

そのために必要なのは「大学のアドミッションポリシーをしっかり読み解くこと」です。うわべだけでなくしっかり読み解くためにはある程度の技術も必要です。

③活動実績を作る

「活動実績を作る」ことはとても重要です。

「生徒会や部活・クラスでリーダーシップを発揮する」「ボランティア活動に参加する」というのが定番ですが、難関大学の場合「将来につながる」ことを説明できなければインパクトに欠けるかもしれません。

「生徒会や部活・クラスでリーダーシップを発揮する」「ボランティア活動に参加する」というのが定番ですが、難関大学の場合「将来につながる」ことを説明できなければインパクトに欠けるかもしれません。

小手先ではなく、早めに本格的な対策を行うことが大切です。

【無料】入学前事前相談会開催中

『受験・入学する前に学校事情を知りたい』『どこの学校に行こうか、学校選びで悩んでいる』という親御様・お子様に向けて無料事前相談会を開催しております。お気軽にお申し込みください。

資料請求・お問い合わせ

料金など詳細について、丁寧に説明いたします。

お気軽にお問合せください。資料請求についてはこちらから

お電話でのお問い合わせ 総合受付

0120-816-700

0120-816-700

0120-816-700

0120-816-700 資料請求

資料請求 体験授業予約

体験授業予約